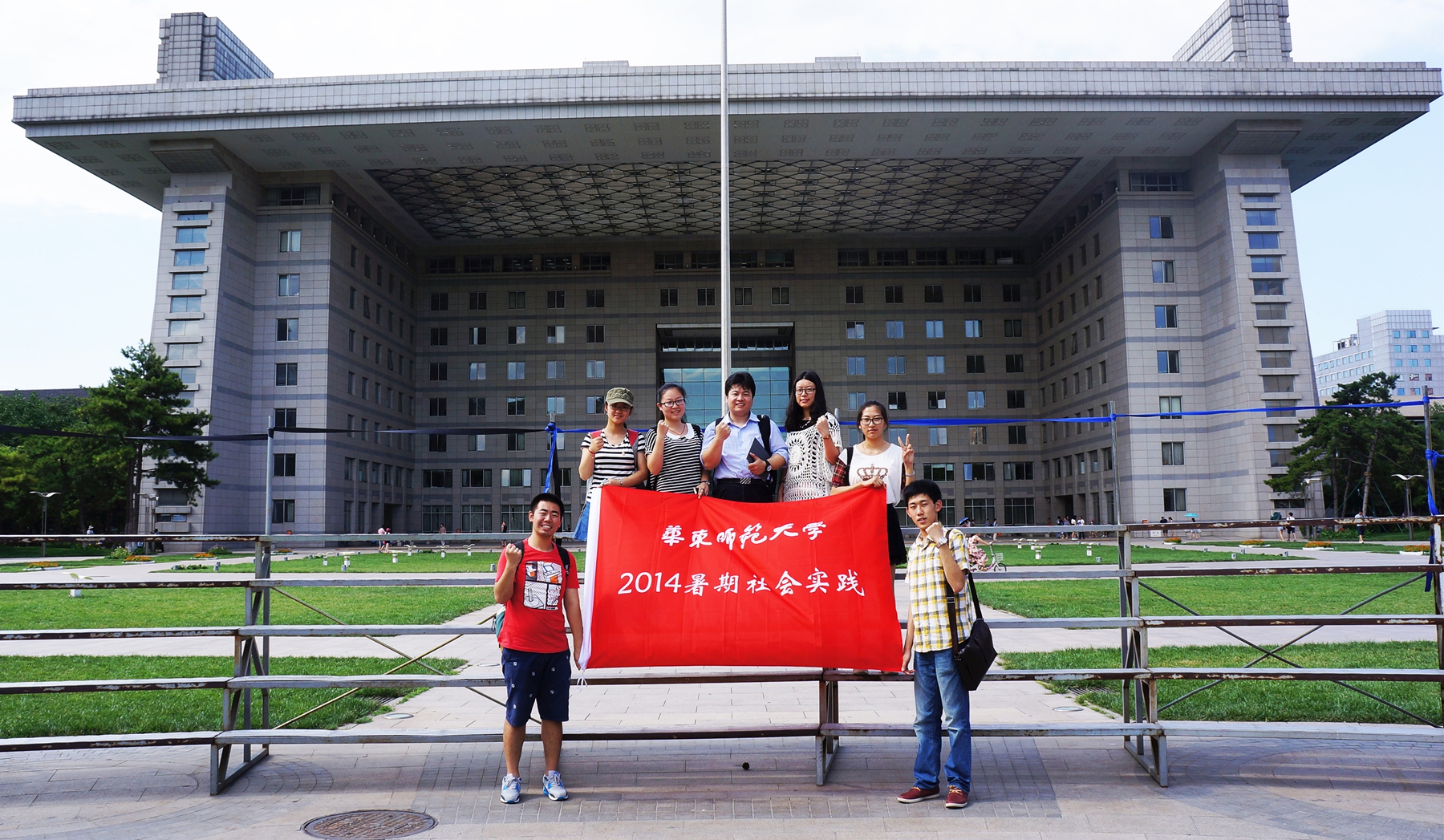

2014年7月11日,孟宪承书院卓越高校考察实践团一行七人到达了首都北京,书院师生带着对卓越高校办校理念的探索、带着对“大学之道”、“书院之本”的追问、带着以书院制来改变中国现代高等教育的理想,踏上了寻访的征程。考察实践团由书院院长王建磐和党委书记吴薇担任顾问,院长助理杨艳红和学工组长兼团委书记梁宏亮担任指导老师,由书院优秀学生骨干尹畅、程思祎、乔佳玉、金笛、王博文和孙誉豪组成。

第一站•中国人民大学

抵京当日下午,实践团成员便走进人民大学,开始了调研。一路上,质朴的胡同特色、深厚的传统文化积淀、帝都的历史悠久与庄重威严,都让我们感受到了与魔都现代化特色的不同。

在人大校园中,从东区走到西区,周围的楼宇也仿佛体现了时代的变迁,由质朴、传统的外观,渐进现代化特色的展现。同样在外观现代化的教学楼内,有着传统的教学楼结构及教室布置,这种现代化的发展与传统式的保留相融合,新旧的对比,也体现了其包容、多元的校园文化和大学精神。

队员金笛在考察日记中说道:相较于人大学生活动中心,反观我们学校,静有图书馆,动有大学生活动中心,但如果同学们想要一个适合静心学习又需要讨论——即动静皆宜的场所,在原先的情况下却是不现实的。在我看来,我们需要建设一个“麻雀虽小、五脏俱全”的社区。而现已正式启动使用的学生共享空间正能为同学们提供这样一个功能介于图书馆、大学生活动中心之间,却又实现“1+1>2”功效的平台。我想,硬件条件是实现发展的物质基础,良好氛围是人才培养的必要条件。社区制度是目前我们眼中书院制的一大特色。因此,为学生建立、建设一个功能齐全、资源集中,适宜学习、讨论、活动的社区是极为必要的。

第二站•北京大学

第二天一早我们来到了北京大学,在志愿者的陪同讲解中开始了卓越大学办学理念的探索及实地考察。

队员乔佳玉在考察日记中写道:校园内的蔡元培像、革命英雄纪念碑、燕南园名人故居等有着故事、历史的“会说话”的实物,让我不由自主地停下脚步去了解背后的内涵与深意。这样的“文化孕校、文化育人”让北大学子甚至是整个中华民族都对这里有一种敬仰与向往,这些精神财富使校园中弥漫着一种敬重、珍惜、感恩的情绪。在我们华师大的历史上,有如吕思勉、冯契、施蛰存、王元化等德高望重、影响着中国进程与发展的老先生们,对他们的追忆与敬仰是否也可以有“物化”的呈现。

在与北大学子的访谈中,我们感受到了自由之风盛行的北大文化,就像“未名湖”之名、没有校训、没有校歌,也都展现着这一特色。学子们对“燕京学堂”的争论与思考,也反映出他们对北大的热爱、对学校发展的关注、对高等教育变革的责任承担。

除了特有的校园文化,我们进一步了解了北大培养精英学子的元培学院。队员们回忆道:因为暑假期间校内同学不多,而元培学院的招生少,要找到学院的学生很难,但我们还是找到了他们住的专门的寝室楼,进行了调研与深入访谈。

第三站•北京师范大学

作为同为师大学子的我们来到了北京师范大学,同样的师范氛围中,有着不同的情绪与内涵。

队员程思祎在考察日记中记录道:北师大的校训是“学为人师,行为世范”,我们学校的校训是“求实创造,为人师表”,作为以师范教育为特色的高校,两者无疑是有着共通的精神的。古人曾这样解释师范一词“师范者,人之模范也”。细品一下,要想为“师”为“范”并不是那么容易。只有学“高”,才足以为人“师”;只有身“正”,才足以为世“范”。

通过调研与访谈我们了解了北师大近年来的“励耘学院”精英人才培养计划,以及“学而书院”的特色书院制度。也在对比我校后发现在师范生培养及养成方面,两校的相通之处与不同特色。

队员尹畅在考察日记中写道:同为师范院校,北师大同华师大的“气质”有所不同,若用一个词来分别描述两所学校,我认为,华师大是温文尔雅的,而北师大是气势磅礴的。这就像北方人的性格不同于南方人一样,大家虽然性情不同,但却志同道合,相互学习,相互影响,共同为着培养优秀的人民教师而努力。在这里,我有幸采访到北师大“学而书院”的一名学生,听她讲述这个年轻的书院给她的感受,也让我回想起刚到孟院时的自己。

第四站•清华大学

第三天一早我们来到了清华大学,大门外排队参观的访客长队中,有的是一家老小、有的是以中小学生为主的“顶尖高校文化之旅”的夏令营团,这也让我们感受到北大、清华等顶尖大学在人们心中独特的地位与形象。

素有“水木清华”之称的清华园,展现着校园与美景的完美融合,让人感到时而漫步在葱绿的树林中,又时而漫步在底蕴深厚、学术严谨的校园内。

队员王博文在考察日记中写道:清华图书馆外,砖红的外墙涂料,翠绿的爬山虎,交相辉映出的满满是清雅。走访清华和其他学校最不一样的感觉就是严明之纪律,勤勉之学风。走在路上的同学步子都很快,表情也有点微微严肃,开始感觉奇怪,但是随着深入的走访,看到规整的教学楼和假期中仍有很多人的图书馆,真的是从心底感到知识的魅力对清华人的吸引。工程设计的最高学府带来的是性格的沉静,说起“为祖国健康工作五十年”这句话,大抵就是自强不息的主观体现吧。

第五站:北京航空航天大学

书院社会实践团此次来京的重要任务,是参加7月15日在北航召开的“首届两岸三地高校现代书院制教育论坛”。14日上午到达北航后,队员们进行简单休整便开始了新一轮的调研访谈。

队员孙誉豪在考察日记中记录道:在这片现代化的校区内,给我留下最深刻印象的就是北航的航空航天博物馆,里面展出了从上世纪以来至今的航空航天历史,也展示着我国不断提高的航空航天科技。我相信,每个人都有一个飞天梦,而这个博物馆足以让人流连忘返。北航四个书院的划分是根据专业特点来的,将几个有一定关联的大专业合并为一个书院,院系从属于书院,形成以书院为主的统一管理。同学们热情好客,交谈中却又不失严谨与逻辑,招待我们的志愿者同学心思细腻,这都让我们感受到了无微不至的关怀。我想这样的热情和淳朴与我们华东师范大学的学子是一样的。

下一站:不断的总结与反思

大学是什么,应该如何理解大学的精神?书院是什么,又应该如何理解书院的理念?对于这样的问题,或许每个人都会有自己不同的理解,也不会有标准答案。书院学子作为高等院校书院制改革的切身参与者,从来没有停止过对这样的问题的思考与追问,因为书院学子们相信,对于问题的理解本身直接决定了实践的取向,也决定了精神的境界。

实践团指导老师梁宏亮表示,大学作为人类知识的集中地,担负着人才培养、科学研究、服务社会和文化传承的重任。如何让大学真正地彰显大学精神,回归大学的育人本质,当下仍有不少的困惑与忧虑,但是现代大学书院制是一个值得期待的解决方案,这也是社会实践团成员在考察中不断思考并试图验证的一个问题。

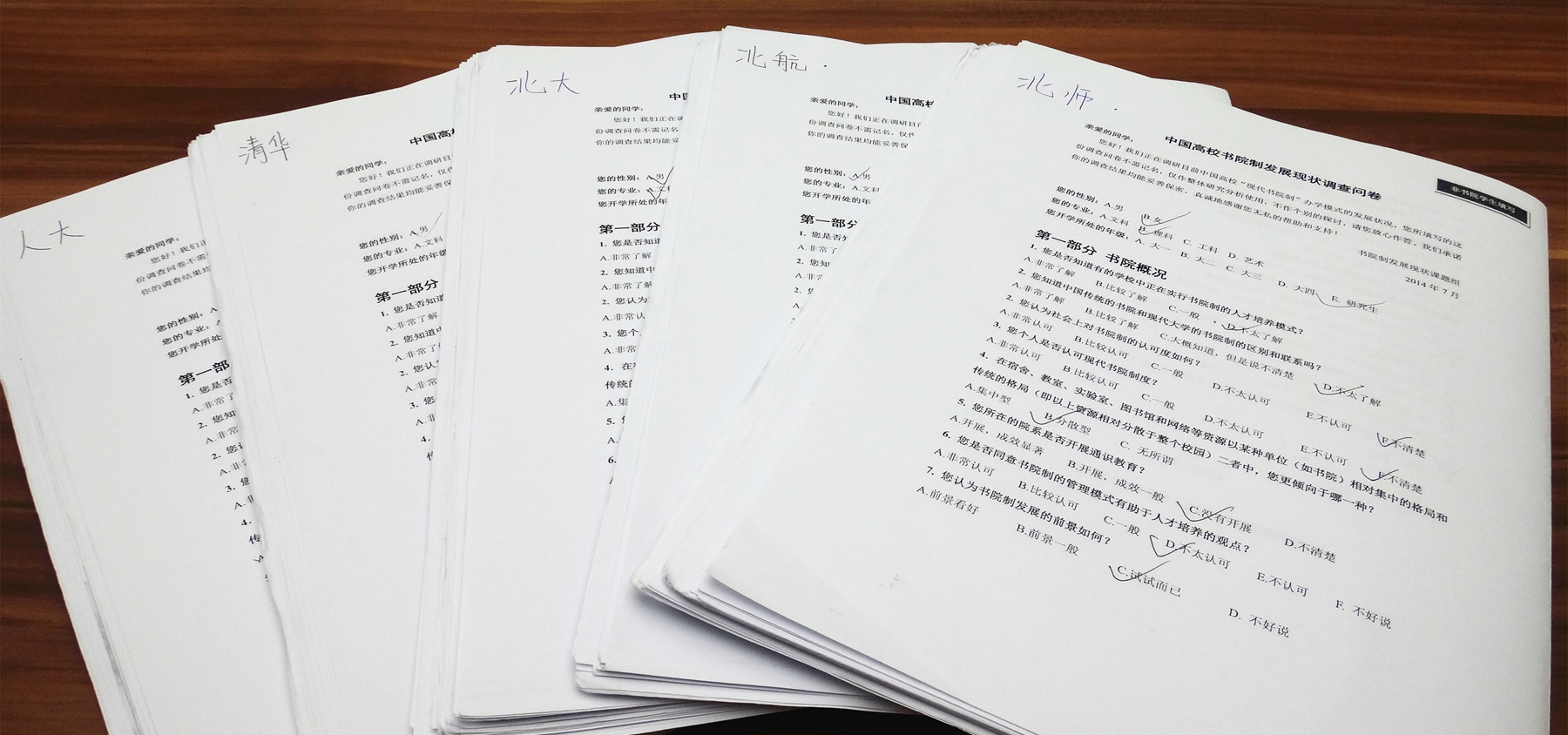

经过一个多星期的走访考察,书院社会实践团参观走访了包括北京大学、清华大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学在内的985高校,就“中国高校书院制的发展现状”课题进行了400余份问卷调查和50余个随机访谈。实践团成员了解到了首都一流大学日前的教育热点,触摸到了不同校园所承载的不同建校历史,感受到了不同校园文化及氛围对学子的性情影响,同时也对自己所处的孟宪承书院有了更多的反观和认识。返沪后,实践团成员将对收集的数据进行整理分析,并完成相关感受和调研报告撰写,为书院的改革发展提供决策咨询。