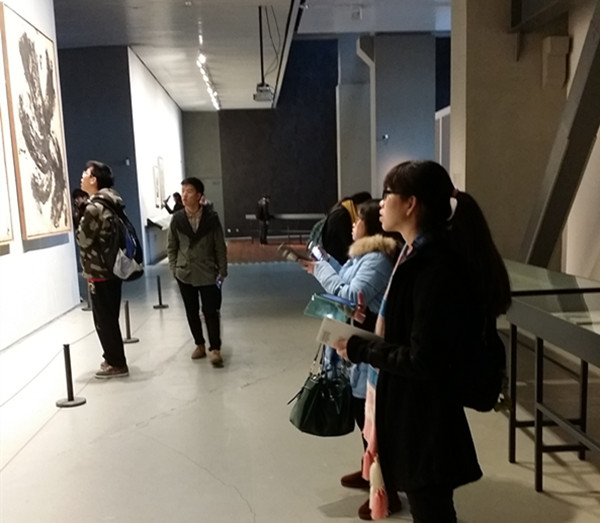

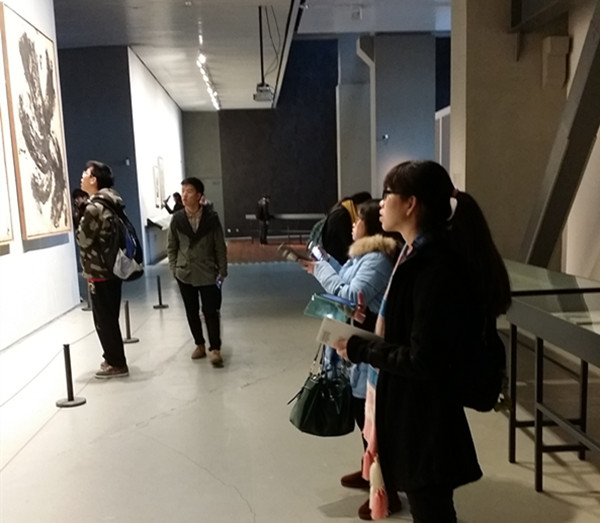

冬日,天气晴好。一群对艺术充满热情,拥有独特见解的年轻人行走在苗江路上,形成一道独特的风景线。

2014年12月19日下午,孟宪承书院14级美术教育专业的学生们牵手相伴,前往上海当代艺术博物馆参观第十届上海双年展,此次双年展采用多种形式和媒介的艺术作品,围绕“社会工厂”的主题示以观众。上海当代艺术博物馆是中国最重要的公立博物馆,前身是南市发电厂,它不仅见证了上海从工业到信息化时代的的城市变迁,也挥别了对能源无度攫取的过去。其粗砺不羁的工业建筑风格更是为艺术家的奇思妙想提供了丰富的可能,同时,上海当代艺术博物馆也是上海双年展的所在地,我们都是奔着“双年展”而来的。

整个双年展,给人最直观的感受便是影像作品非常丰富,或许因为这是最需要耐心观看,也是最善于讲故事的艺术媒介。策展人专门设置了双年展电影项目单元,在 3个楼层都分别有剧场循环播放共9部的录像。除此以外,各类影像遍布展场。据小编不完全统计,看完展厅内所有影像作品,大约需要1700分钟,即28.3 小时。

每个同学在看每个影像作品都有各自不一样的感受,他们细细品尝着艺术家不同风格的作品,研究艺术家心中的主题是什么,心里想要表达什么,每个艺术家都在相互研究、讨论。在构建和重构社会的过程中,社会性与文学虚构之间存在何种关系?随着20世纪的现代化的进程中,社会性的生产发生了什么样的变化?随着“社会测量”技术的大范围的使用、数据抽取忽然数码分析的盛行、以及社会进程日趋像电脑算法一般自动推演,社会性的生产是否进入了一个全新的阶段?

同学们盯着约瑟夫•康奈尔的《以矛度夜》迟迟不肯离开,康奈儿是超现实主义的重要人物,著名的作品是盒子系列作品,在《以矛度夜》由零碎的老镜头拼凑而成,反映了工业化进程。镜头采用了多种编辑手法,时而上下颠倒,时而回放画面,产生幻想的错误观念,该作品也是深刻反应了时代背景的产物,人们开始逃避现实,于是幻想随之而起。

在整个展览中很多作品都是相当出色的,我们收获极大,如何懂得去发现,去研究,形成自己独特的艺术体系,我们都在思考,在社会重构的大背景下,中国是否也会像其他国家一样,迎来主体化加速和多元化发展?我们该如何应对,如何用绘画的艺术理念来表达自己的想法。

文:朱剑飞